|

ラカンはセミネールⅩⅩアンコールにて女性の享楽をS(Ⱥ)というマテームで示した。 |

|

S(Ⱥ) にて私が示しているものは「斜線を引かれた女性の享楽」に他ならない。[S(Ⱥ) je n'en désigne rien d'autre que la jouissance de Lⱥ Femme](Lacan, S20, 13 Mars 1973) |

|

だがセミネールⅩⅩⅢにて次のように言うようになる。 |

|

ひとりの女はサントームである[une femme est un sinthome ](Lacan, S23, 17 Février 1976) |

|

私のS(Ⱥ)、それは「大他者はない」ということである。無意識の場処としての大他者の補填を除いては。mon S(Ⱥ). C'est parce qu'il n'y a pas d'Autre, non pas là où il y a suppléance… à savoir l'Autre comme lieu de l'inconscient〔・・・〕 人間のすべての必要性、それは大他者の大他者があることである。これを一般的に神と呼ぶ。だが精神分析が明らかにしたのは、神とは単に女なるものだということである。 La toute nécessité de l'espèce humaine étant qu'il y ait un Autre de l'Autre. C'est celui-là qu'on appelle généralement Dieu, mais dont l'analyse dévoile que c'est tout simplement « La femme ». 女なるものを"La"として示すことを許容する唯一のことは、「女なるものは存在しない」ということである。女なるものを許容する唯一のことは神のように子供を身籠ることである。La seule chose qui permette de la désigner comme La… puisque je vous ai dit que « La femme » n'ex-sistait pas, …la seule chose qui permette de supposer La femme, c'est que - comme Dieu - elle soit pondeuse. 唯一、分析が我々に導く進展は、"La"の神話のすべては唯一母から生じることだ。すなわちイヴから。子供を孕む固有の女たちである。 Seulement c'est là le progrès que l'analyse nous fait aire, c'est de nous apercevoir qu'encore que le mythe la fasse toute sortir d'une seule mère - à savoir d'EVE - ben il n'y a que des pondeuses particulières. (Lacan, S23, 16 Mars 1976) |

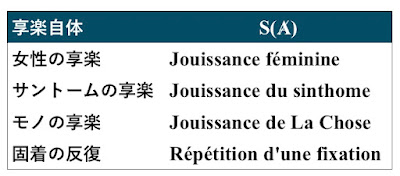

つまりS(Ⱥ)はサントームのマテームとなり、さらに事実上母の名のマテームとなるのである。

|

シグマΣ、サントームのシグマは、シグマとしてのS(Ⱥ) と記される[c'est sigma, le sigma du sinthome, …que écrire grand S de grand A barré comme sigma] (J.-A. Miller, LE LIEU ET LE LIEN, 6 juin 2001) |

|||||||||

|

ラカンがサントームと呼んだものは、ラカンがかつてモノと呼んだものの名、フロイトのモノの名である[Ce que Lacan appellera le sinthome, c'est le nom de ce qu'il appelait jadis la Chose, das Ding, ou encore, en termes freudiens] (J.-A.MILLER, Choses de finesse en psychanalyse, 4 mars 2009) |

|||||||||

|

母なるモノ、母というモノ、これがフロイトのモノ[das Ding]の場を占める[la Chose maternelle, de la mère, en tant qu'elle occupe la place de cette Chose, de das Ding.](Lacan, S7, 16 Décembre 1959) |

|||||||||

|

ここでジャック=アラン・ミレールが言っているのは、サントームは母の名[Le sinthome est le nom de la Mère]ということであり[参照]、S(Ⱥ)はフロイトのモノのマテームということである。 さらに前回示したように、モノは異者としての身体[Fremdkörper]と等価であり、この異者身体はフロイトの定義においてトラウマかつエスの欲動蠢動である。

欲動すなわち享楽でありーー《欲動は、ラカンが享楽の名を与えたものである[pulsions …à quoi Lacan a donné le nom de jouissance]》(J. -A. MILLER, - L'ÊTRE ET L'UN - 11/05/2011)ーー、この欲動的享楽は生物学的女性に限らない。 この文脈のなかでミレールの次の注釈がある。

|

|

ラカンの女性の享楽は結局、フロイトが『性理論』で既に示している幼児期の身体の世話役である女への欲動の固着にほかならない |

|

幼児期に固着された欲動[der Kindheit fixierten Trieben]( フロイト『性理論三篇』1905年) |

|

幼児期の最初の数年間は、非常に強い、だが短期間の女への固着(おおむね母への固着)の時期がある[in den ersten Jahren ihrer Kindheit eine Phase von sehr intensiver, aber kurzlebiger Fixierung an das Weib (meist an die Mutter) durchmachen] (フロイト『性理論三篇』1905年、1910年注) |

|

そして固着は無意識のエスの反復強迫を引き起こすものである。 |

|

抑圧においての固着の要因は、無意識のエスの反復強迫である[Das fixierende Moment an der Verdrängung ist also der Wiederholungszwang des unbewußten Es](フロイト『制止、症状、不安』10章、1926年) |

|

フロイトは、幼児期の享楽の固着の反復を発見したのである[ Freud l'a découvert… une répétition de la fixation infantile de jouissance]. (J.-A. MILLER, LES US DU LAPS -22/03/2000) |