(フロイト・ラカンによる)「社会的生産様式」を支えるメカニズムへの固有の洞察。決して誇張ではない、次のように主張することは。すなわち、「資本主義の中の居心地の悪さ[Das Unbehagen im Kapitalismus]」のほうが「文化の中の居心地の悪さ [Das Unbehagen in der Kultur]」より適切だと。というのは、フロイトは抽象的な文化を語ったのでは決してなく、まさに産業社会の文化を語ったのだから。強欲な消費主義、増大する搾取、繰り返される行き詰まり、経済的不況と戦争によって徴づけられる産業社会の文化を。(サモ・トムシックSamo Tomšič: Laughter and Capitalism, 2016, pdf) |

以下、『資本家の無意識 The Capitalist Unconscious』を2015年に上梓して評判高いこのサモ・トムシックの「資本主義の中の居心地の悪さ[Das Unbehagen im Kapitalismus]」という表現をベースにして記述する(トムシックの書の記述にはここでは直接には触れない)。 |

………………

われわれとしては、いつの日か、この種の文化共同体病理学[Pathologie der kulturellen Gemeinschaften ]という冒険をあえて試みる人が現われることを期待せずにはいられない。〔・・・〕 私の見るところ、人類の宿命的課題は、人間の攻撃欲動ならびに自己破壊欲動[Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb]による共同生活の妨害を文化の発展によって抑えうるか、またどの程度まで抑えうるかだと思われる。この点、現代という時代こそは特別興味のある時代であろう。いまや人類は、自然力の征服の点で大きな進歩をとげ、自然力の助けを借りればたがいに最後の一人まで殺し合うことが容易である[Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, daß sie es mit deren Hilfe leicht haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten.]。現代人の焦燥・不幸・不安のかなりの部分は、われわれがこのことを知っていることから生じている。(フロイト『文化の中の居心地の悪さ』第8章、1930年) | |||||||||||||||||||||||||

《人間の攻撃欲動ならびに自己破壊欲動》とあるが、これがラカンの享楽である[参照]。そしてこの享楽に対する防衛(抑圧)が欲望である。ーー《欲望は享楽に対する防衛である [le désir est défense contre la jouissance] (Jacques-Alain Miller L'économie de la jouissance、2011)

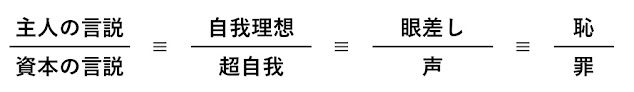

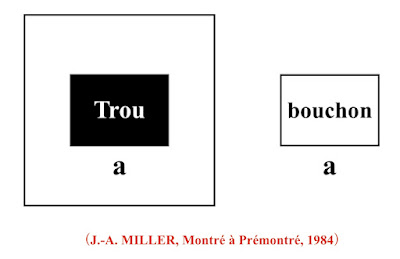

「主人の言説から資本の言説の時代へ」とは「欲望から享楽の時代へ」ということでもあるが、享楽自体は穴(トラウマ)であり、上でジジェクが言っている享楽とは剰余享楽のことである。 ラカンの対象aは享楽の穴と享楽の穴埋めという二重の意味があるのである。

穴とはフロイトの欲動[Triebe]、そして穴埋めとは欲動の昇華[Die Sublimierung der Triebe]に相当するが、これがラカンの剰余享楽、マルクスの剰余価値である。

これはどういうことか。ここでピエール・ブルノの実にすぐれた注釈を掲げよう。

|

そう、我々の世代は、自我理想の失墜(父の名の蒸発)に伴って、底部の超自我が露出し、「享楽せよ!」という命令に晒されている。それは「飲めば飲むほど渇く」という形式に還元される。我々はみなこの資本の言説の時代、市場原理の時代に生きているのである。

ラカンは主人の言説から資本の言説への移行を次の形で示した(参照)。

資本の言説の右下のaが超自我の声であり、超自我(a) ➡︎ 主体($)が、「もっと消費しろ!=飲めば飲むほど渇く」という享楽の命令である。

超自我のあなたを遮る命令の形態は、声としての対象aの形態にて現れる。la forme des impératifs interrompus du Surmoi …apparaît la forme de (a) qui s'appelle la voix. (ラカン, S10, 19 Juin 1963) |

超自我を除いて、何ものも人を享楽へと強制しない。超自我は享楽の命令である、「享楽せよ!」と[Rien ne force personne à jouir, sauf le surmoi. Le surmoi c'est l'impératif de la jouissance : « jouis ! »] (Lacan, S20, 21 Novembre 1972) |

例えば、米ネオコン主体は、「他国を搾取すればするほど渇く」、さらには「戦争すればするほど渇く」等という資本の言説の最も典型的体現者である。

世界がここから逃れるためにはどうすべきなのか。ラカン的答えは、支配の論理に陥りがちなエディプス的父の復活ではない。そうではなく、父の機能を取り戻して超自我を、あるいは資本の欲動を飼い馴らさねばならぬということである。

人は父の名を迂回したほうがいい。父の名を使用するという条件のもとで。le Nom-du-Père on peut aussi bien s'en passer, on peut aussi bien s'en passer à condition de s'en servir.(ラカン, S23, 13 Avril 1976) |

ここでラカンが言っている父の名の使用が、柄谷の言い方なら「近代の国民国家と資本主義を超える原理」(帝国の原理[参照])である。 |

近代の国民国家と資本主義を超える原理は、何らかのかたちで帝国を回復することになる。〔・・・〕 帝国を回復するためには、帝国を否定しなければならない。帝国を否定し且つそれを回復すること、つまり帝国を揚棄することが必要〔・・・〕。それまで前近代的として否定されてきたものを高次元で回復することによって、西洋先進国文明の限界を乗り越えるというものである。(柄谷行人『帝国の構造』2014年) |

ラカンあるいは柄谷の思考の下では、父なき時代における市場原理=新自由主義に対する批判と新しいヴィジョンがない言説はすべて空しい。

なおラカンは時代の病理、すなわち文化共同体病理学[Pathologie der kulturellen Gemeinschaften ]分析においてすでに1970年の学園紛争前後、この父の蒸発を見極めたが、柄谷の観点では1990年前後の「マルクスの死」以降、それが真に顕著になったことを『世界史の構造』で示している。

下段の「父在/不在」の項は私が付け加えた。柄谷観点では1990年までは曲がりなりにも米国父が存在していたというものである。こうありうることはジジェクや中井久夫が指摘している。

私の興味をひいたのは、東側と西側が相互に「魅入られる」ということでした。これは「幻想」の構造です。ラカンにとって、究極の幻想的な対象とはあなたが見るものというより、「眼差し」自体なのです。西側を魅惑したのは、正統的な民主主義の勃発なのではなく、西側に向けられた東側の「眼差し」なのです。この考え方というのは、私たちの民主主義は腐敗しており、もはや民主主義への熱狂は持っていないのにもかかわらず、私たちの外部にはいまだ私たちに向けて視線をやり、私たちを讃美し、私たちのようになりたいと願う人びとがいる、ということです。すなわち私たちは私たち自身を信じていないにもかかわらず、私たちの外部にはまだ私たちを信じている人たちがいるということなのです。西側における政治的な階級にある人びと、あるいはより広く公衆においてさえ、究極的に魅惑されたことは、西に向けられた東の魅惑された「眼差し」だったのです。これが幻想の構造なのです、すなわち「眼差し」それ自体ということです。そして東側に魅惑された西側だけではなく、西側に魅惑された東側もあったのです。だから私たちには二重の密接な関係があるのです。(ジジェク、Conversations with Žižek, with Glyn Daly 2004) |

東西冷戦時代には曲がりなりにもこの眼差しが機能していた。だが冷戦終結により世界はむき出しの市場原理主義の時代(超自我の時代)になってしまった。 |

ある意味では冷戦の期間の思考は今に比べて単純であった。強力な磁場の中に置かれた鉄粉のように、すべてとはいわないまでも多くの思考が両極化した。それは人々をも両極化したが、一人の思考をも両極化した。この両極化に逆らって自由検討の立場を辛うじて維持するためにはそうとうのエネルギーを要した。社会主義を全面否定する力はなかったが、その社会の中では私の座はないだろうと私は思った。多くの人間が双方の融和を考えたと思う。いわゆる「人間の顔をした社会主義」であり、資本主義側にもそれに対応する思想があった。しかし、非同盟国を先駆としてゴルバチョフや東欧の新リーダーが唱えた、両者の長を採るという中間の道、第三の道はおそろしく不安定で、永続性に耐えないことがすぐに明らかになった。一九一七年のケレンスキー政権はどのみち短命を約束されていたのだ。 |

今から振り返ると、両体制が共存した七〇年間は、単なる両極化だけではなかった。資本主義諸国は社会主義に対して人民をひきつけておくために福祉国家や社会保障の概念を創出した。ケインズ主義はすでにソ連に対抗して生まれたものであった。ケインズの「ソ連紀行」は今にみておれ、資本主義だって、という意味の一節で終わる。社会主義という失敗した壮大な実験は資本主義が生き延びるためにみずからのトゲを抜こうとする努力を助けた。今、むき出しの市場原理に対するこの「抑止力」はない。(中井久夫「私の「今」」初出1996年『アリアドネからの糸』所収) |

1990年以降、左翼は事実上、死んだ。連中は「人間の顔をした世界資本主義者」になってしまっている。

左翼はひどく悲劇的状況にある。…彼らは言う、「資本主義は限界だ。われわれは新しい何かを見出さねばならない」と。だがあれら左翼連中はほんとうに代案のヴィジョンをもっているのか? 左翼が主として語っていることは、人間の顔をした世界資本主義[global capitalism with a human face]に過ぎない。…私は左翼を信用していない[I don't trust leftists ](Slavoj Žižek interview: “Trump created a crack in the liberal centrist hegemony” 9 JANUARY 2019) |

思想家も死んだ。例えば現在日本のドゥルーズ派のぶざまな様を瞥見するだけでそれはわかる。 |

私が気づいたのは、ディコンストラクションとか、知の考古学とか、さまざまな呼び名で呼ばれてきた思考――私自身それに加わっていたといってよい――が、基本的に、マルクス主義が多くの人々や国家を支配していた間、意味をもっていたにすぎないということである。90年代において、それはインパクトを失い、たんに資本主義のそれ自体ディコントラクティヴな運動を代弁するものにしかならなくなった。懐疑論的相対主義、多数の言語ゲーム(公共的合意)、美学的な「現在肯定」、経験論的歴史主義、サブカルチャー重視(カルチュラル・スタディーズなど)が、当初もっていた破壊性を失い、まさにそのことによって「支配的思想=支配階級の思想」となった。今日では、それらは経済的先進諸国においては、最も保守的な制度の中で公認されているのである。これらは合理論に対する経験論的思考の優位――美学的なものをふくむ――である。(柄谷行人『トランスクリティーク』2001年) |

なぜ連中は現代思想の啓蒙や美学に耽ってばかりで、ドゥルーズの遺言に少しでもかかわろうとしないのか。 |

マルクスは間違っていたなどという主張を耳にする時、私には人が何を言いたいのか理解できません。マルクスは終わったなどと聞く時はなおさらです。現在急を要する仕事は、世界市場とは何なのか、その変化は何なのかを分析することです。そのためにはマルクスにもう一度立ち返らなければなりません。〔・・・〕 次の著作は『マルクスの偉大さ La grandeur de Marx』というタイトルになるでしょう。それが最後の本です。(ドゥルーズ「思い出すこと」インタビュー1993年) |

連中は資本の言説の掌の上で踊る猿に過ぎず、世界資本主義批判にはほとんどまったく向かわないのである。彼らは現在「ロシアウクライナ戦争」を契機に活躍中の米ネオコン奴隷の中堅国際政治学者たちと同じ穴の狢に過ぎない。 |